1Q84

Haruki Murakamis Macht der zwei Monde

Vor einigen Wochen empfahl mir eine Bekannte Haruki Murakamis 1Q84: »Wenn du auf Parallelwelt-Geschichten stehst, bei denen sich die Welten gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, lies das!« Nur mit einigem Zögern kam ich der Empfehlung nach. Ich hatte vernommen, dass der japanische Schriftsteller wegen dieses Werkes für den Literaturnobelpreis hoch gehandelt worden war. Für mich ein guter Grund, die Finger davon zu lassen. Doch dann sah ich den Ted-Vortrag von Designer Chip Kidd, der hier unter anderem von seiner Entwicklung des 1Q84-Covers erzählt (siehe Video unten). Angesteckt von seiner Begeisterung und weil ich sonst nichts Besseres zu tun hatte, ließ ich mich also doch auf den in drei Bücher unterteilten XXL-Roman ein. Und unterlag augenblicklich der Macht der zwei Monde.

1Q84 – eine Parallelwelt-Geschichte, die keine ist

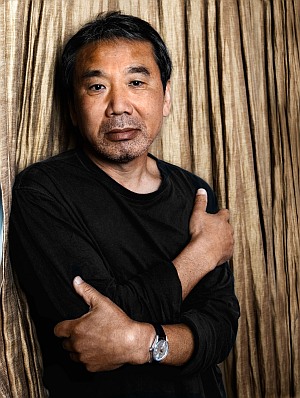

Haruki Murakami

© Markus Tedeskino / Ag.Focus

Genau genommen ist 1Q84 gar keine Parallelwelt-Geschichte. Noch nicht einmal die alternierende Erzählung der beiden Hauptfiguren Aomame und Tengo in den ersten beiden Büchern ist streng genommen eine Parallele, vielmehr führt Murakami zwei Handlungsstränge langsam aufeinander zu. Und doch kann man sich lange der Einschätzung hingeben, bei 1Q84 handele es sich um eine parallele Entwicklung des Jahres, in dem die Geschichte spielt: 1984. Letztlich verhält es sich aber eher so ähnlich wie im zweiten Teil von »Zurück in die Zukunft«: Aus Gründen entsteht eine neue Realität, die die bekannte ablöst – eine Veränderung, die nur wenige Auserwählte überhaupt wahrnehmen. Die Benennung der Gründe, die zu zwei Welten führen, gestaltet sich in 1Q84 allerdings noch schwieriger als in Robert Zemeckis Film-Trilogie. Und die Details, in denen sich die neue von der alten Welt unterscheidet, sind auch erheblich geringer. Als Auserwählte wird sich Aomame dieser Details sehr schnell bewusst. Sie ist eine aufmerksame Beobachterin, die auch kleinere Abweichungen als die eines zweiten Mondes am Himmel sofort realisiert. Für sie stellt sich also die Frage, wer hier bitte schön verrückt geworden ist, sie oder die Welt? So schnell Aomame ein Bewusstsein für das Problem entwickelt, so schnell findet sie auch die passende Antwort. Es ist definitiv die Welt, die aus den Fugen geraten ist. Und da Dinge oder Zustände ihren Namen brauchen, erfindet sie hierfür einen: 1Q84, wobei das Q für question mark steht und der Buchstabe im Englischen genauso ausgesprochen wird wie die Zahl 9 im Japanischen. One Q Eighty-Four oder ichi-kew-hachi-yon.

Mehr will ich über den Inhalt an dieser Stelle gar nicht verraten. Ich selbst habe vor der Lektüre der ersten beiden Bücher, die in einem Band erschienen sind, noch nicht einmal den Klappentext gelesen. Der ist nämlich mit seiner hellgrünen Schrift auf silbernem Grund nur in bestimmten Lichtverhältnissen überhaupt zu entziffern. In der Annahme einer Absicht (auch hierzulande gibt es Designer, die über Cover-Konzepte nachdenken), ignorierte ich diese nicht und richtete meine Beleuchtung auch nicht neu ein. Stattdessen ließ ich mich einfach auf das ein, was da kommen mochte. Und das ist viel: Murakami erzählt seine 2010/11 ins Deutsche übersetzte Trilogie mit einem Gesamtumfang von über 1500 Seiten. Nicht eine davon ist eine Zumutung – es sei denn… »Für vernünftige Menschen ist das nichts« urteilte Die Welt 2010, bezeichnete 1Q84 als »völlig durchgeknallt« und behauptete, dass man sich am Ende wie in einen Traum geschubst fühle, dessen Geschichte man beim besten Wille nicht enträtseln könne. Nun scheint es aber genug Verrückte auf der Welt zu geben (wir hatten es schon immer geahnt), nicht nur in Japan. Dort verkaufte sich das erste Buch, das zeitgleich mit dem zweiten veröffentlicht wurde, am Erscheinungstag fast eine halbe Million mal. Seither gehen alle drei Bände weltweit wie geschnitten Brot über die Verkaufstheken.

Haruki Murakami – ein Weltenbürger

»Am Anfang stand Orwells ›1984‹, ein Roman über die nahe Zukunft. Ich wollte das Gegenteil davon schreiben, einen Roman über die nahe Vergangenheit, der zeigt, wie die Dinge hätten gewesen sein können«, erklärt im Autorenheft seines deutschen Verlages der 1949 in Kyoto geborene Schriftsteller und mehrfache Literaturpreisträger, der auf seltsame Liebesgeschichten steht und Dostojewski als sein großes Vorbild bezeichnet. In den Siebzigerjahren betrieb der studierte Theaterwissenschaftler in Tokio einen Jazzclub, ging dann für lange Jahre ins Ausland, lebte in Europa und dozierte an amerikanischen Universitäten. Diverse große westliche Autoren wie Raymond Chandler, John Irving und J.D. Salinger hat er ins Japanische übersetzt und selbst über zwanzig Bücher veröffentlicht. Und die muten so gar nicht exotisch an, wie seine japanische Herkunft vermuten ließe. 1Q84 ist in Tokio angesiedelt und beschreibt Schauplätze, die Ortskundigen bekannt sein dürften. Für Ortsunkundige wie mich könnte die Geschichte aber auch in jeder anderen Metropole spielen. Denn die Probleme, die sich in diesem Tokio abspielen, sind solche, die auch den Rest der Welt beschäftigen. Das irritierende Gefühl, ob die Welt, in der man sich gerade befindet, die wirkliche ist, haben weder Japaner im Allgemeinen, noch Murakami im Speziellen für sich gepachtet. Ebenso wenig wie das Streben nach Glück und die Suche nach einem sinnvollen Leben unter den Bedingungen des Kapitalismus. Zunehmende Beziehungslosigkeit und ihr Mitspieler, die Sehnsucht nach Bezogenheit, sind genauso ein globales Phänomen wie die Kompensationsangebote fragwürdiger spiritueller Gruppierungen. Sex geht uns alle an. Missbrauch, Gewalt und Mord leider auch. Murakami wird allem überall begegnet sein, bestenfalls nur auf fiktionaler Ebene, und in seine Fiktion hat er alles einfließen lassen. Dass das nicht zu einer Überfrachtung geführt hat, erklärt sich meines Erachtens nur über die bemerkenswerte Erzählweise.

1Q84 – die Magie der Wiederholung

Böse Zungen behaupten, dass 1Q84 Redundanzen aufweise. In der Tat strotzt das Werk nur so vor Wiederholungen und Wiederaufnahmen, aber niemals würde ich sie als überflüssig bezeichnen. Ganz im Gegenteil ist es in meinen Augen gerade die Magie der Wiederholung, die diesen Roman ausmacht. Abgesehen davon, dass Details bei dem gewaltigen Umfang schnell in Vergessenheit geraten, ist es gerade das gemächliche Erzähltempo in Kombination mit den gebetsmühlenartigen Wiederholungen einzelner Details, Beschreibungen oder Erläuterungen, die es unmöglich machen, sich der Erzählung zu entziehen. Sukzessive finden diese anfänglich als isoliert erlebten Details oder Beschreibungen zueinander, ergänzen sich und bilden schließlich eine Einheit. Sie machen die Geschichte ganz. Auch Geschichten in der Geschichte wie die der Stadt der Katzen oder das Leben der Ureinwohner auf der nördlich von Japan gelegenen Insel Sachalin bekommen erst über ihre Wiederaufnahme ihren vertieften Sinn. Diese Erzählweise hat nicht nur viel von der Kraft eines Gebetes, das zu festgelegten Zeiten und Anlässen wiederholt wird und selbst nicht-spirituelle Geister in den Zustand der Trance versetzen kann. Sie gibt auch der Begrifflichkeit Romanzyklus eine neue Bedeutung. Hier bewegt sich alles in Kreisen aufeinander zu, verdichtet sich und zieht die Leser mit in die Welt der zwei Monde. Analog zu Aomames Abstieg über eine Treppe von einer hochgelegenen Stadtautobahn gleich zu Beginn der Erzählung bewegen sich die Kreise über die volle Distanz des Romans immer weiter in die Tiefe.

»Ein Meisterwerk. Das hat man noch nie gelesen«, zitiert der deutsche Verlag die FAZ auf dem Buchcover. Normalerweise halte ich solche Äußerungen für übertrieben und höchst fragwürdig. Aber tatsächlich muss ich mich anschließen: So was habe ich noch nie gelesen. Und dabei hat meine Begeisterung weniger mit dem konkreten Inhalt als eben mit dieser Erzählweise zu tun, die vieles zuvor Gelesene (und vor allem auch selbst Produzierte…) in einen ganz neuen Schatten stellt. Wenn also jemand in meinen Augen den Literaturnobelpreis verdient hätte, dann wäre es für dieses Meisterwerk Haruki Murakami gewesen. Aber egal, was dieser Mann sonst noch schreibt: Für diese Auszeichnung ist er offenbar einfach zu populär.