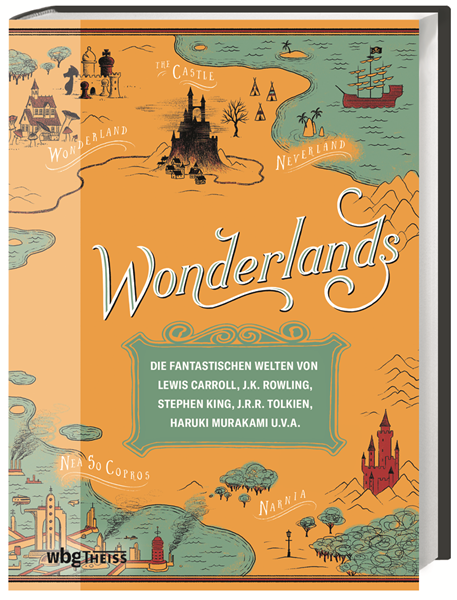

Wonderlands

Fantasy, Science-Fiction, Horror, Sagen, Mythen, Märchen, Phantastik oder wahlweise Fantastik – da ist schon ziemlich viel in einem Topf, das man nach strenger Wertung erst einmal zerrupfen müsste. Nun liegt mit Wonderlands ein Buch vor, das auf 320 Seiten noch weitere Genres einsackt, immer mit dem Ziel, den Schauplätzen des fiktiven literarischen Geschehens populärwissenschaftlich nachzuspüren.

Dino Buzzatis skurril-verlorene Fortezza Bastiani in der Tartarenwüste hätte da einen Ehrenplatz verdient. Jean Genets Brest ebenfalls, weil die Hafenstadt, so wie sie 1947 in „Querelle“ flimmert, nur eine Idee dessen ist, was sie vor der totalen Zerstörung 1944 gewesen war. Man wird Wonderlands aber nicht vorwerfen dürfen, dass da Lücken klaffen. Kein Kompendium wäre in der Lage, eine „Gesamtheit der fantastischen Welten“ zu erfassen. Was aber fehlt, ist ein Schlüssel zur Auswahl der vorgestellten Werke. Vier Seiten Einleitung der amerikanischen Herausgeberin Laura Miller sind schlichtweg zu wenig, um nicht ins kalte Wasser zu plumpsen.

Weitere vier Seiten im Anhang entfallen auf Kurzbiographien der beteiligten Autorinnen und Autoren. Professoren aus gemischten Fakultäten finden sich darunter, sogar einer für Babylonisch. Wie man weiß, ist solche Expertise nicht zwingend von Vorteil, denn oft verbleiben unter den Instrumenten Hochstudierter nur Schmauchspuren vom Zauber der Originaltexte. Anders gesagt: Das Wunderland läuft Gefahr, gefühlsarm zerfaselt zu werden.

Das passiert dann auch gleich mehrfach schon bei den Einstiegszeilen: „Die Metamorphosen des Publius Ovidius Naso, besser als Ovid bekannt, sind ein aus fast 12 000 lateinischen Versen bestehendes Werk über Verwandlungen.“ Oder: „Die mehr als 3000 Verse des vermutlich zwischen dem 8. und 11. Jh. in Altenglisch verfassten epischen Gedichts Beowulf bieten aufgrund ihre vielschichtigen Bedeutungsgehalts ein weites Feld für Interpretationen.“ Nicht anders: „Tausendundeine Nacht ist eine Sammlung orientalischer Erzählungen. Sie besteht aus Geschichten verschiedenen Ursprungs.“ Vieles so, als hätten die Verfasser vor der Aufgabe gestanden, ein vorgestanztes Formular mit Stereotypen zu füllen.

Spätestens im 17. Jahrhundert – selbstverständlich bewegt sich so ein Werk chronologisch durchs literarische Dickicht – beginnt die sprachliche Monotonie zu nerven, doch begegnet man zumindest mal einem Überraschungsgast: Cyrano de Bergerac. Den meint so mancher zu kennen, allemal seit der Verfilmung des Romans von Edmond Rostand. Doch den ebenso wortgewandten wie hässlichen Verehrer der wunderschönen Roxane hat es nie gegeben. Zumindest nicht so, wie er im Buch von 1897 parliert. Rostand hatte vielmehr einen kuriosen Verfasser zweier SciFi-Frühchen zum Vorbild genommen: Hector Savinien de Cyrano, Autor einer „Reise zum Mond“ und dann auch einer „Reise zur Sonne“. Diesem Cyrano war daran gelegen, die gerade erst päpstlich abgekanzelte Theorie Galileos dann doch als wahr zu betonen. Und zwar mit reichlich lustigen Bildern, die für sich schon ketzerisch wirkten. Da leben etwa auf dem Mond Edelmänner, die statt Degen oder Schwert einen prall aufgerichteten Dödel am Hosenbund tragen. Mit Cyrano de Bergerac hat dieser Cyrano gerade so viel zu tun, dass er einen Prachtzinken hat. Die lange Nase erfüllt praktische Zwecke, sie lässt sich als Zeiger einer Sonnenuhr verwenden. Und da wird der Einblick in die Wonderlands dann doch noch zur Gaudi.

Was Leser wundert, zumindest jene, die noch mit Klassikern der Weltliteratur aufwuchsen: dass einem so viele der vorgestellten Werke geläufig sind. Dantes Göttliche Komödie. Shakespeares Sturm. Jonathan Swifts Gullivers Reisen. Und natürlich das Urbild der ultra-skurrilen Wonderlands, Alice im Wunderland. Auf sechs Seiten tauchen wir noch einmal in diese Welt, hören Zeilen, die seit der Kindheit eingebrannt scheinen: „Auch fand Alice es nicht gar so außergewöhnlich, dass das Kaninchen zu sich sagte: ‚Herrjemine! Herrjemine! Ich werde mich sicher verspäten!‘ Wer irgendwie noch mit Woodstock verbandelt ist, denkt auch an Jefferson Airplanes „White Rabbit“: „One pill makes you larger, and one pill makes you small.“ Genau das ist der Funke, der überspringt – dass man über die fantastischen Welten durch das eigene Leben stöbern kann und bemerkt, auf wie vielen literarischen Wegen Wunderliches in die Biographie gestreut wurde. Selbstverständlich hat man sich mal bekrümelt vor Lachen bei Mark Twains Yankee aus Connecticut, den ein Schlag auf die Fontanelle ins Jahr 528 beförderte. Was wahrlich nicht lustig sein dürfte. Denn wer freut sich schon über ein Erwachen unter Rittersleuten, die wegen purer Schwerfälligkeit gerne mal in die Rüstung pinkelten?

Von Lovecraft bis Lem, von Huxley bis Orwell ist viel Material vereint. Es fehlt nicht einmal ein Ngugi wa Thiong’o, der in Herr der Krähen einen gestörten Diktator den höchsten Wolkenkratzer Afrikas bauen lässt. Den Schlusspunkt setzt das Werk mit Salman Rushdie, auch das eine gute Wahl, wenngleich man überlegt, ob nicht die Mitternachtskinder oder Die satanischen Verse mehr Wunderland geliefert hätten. So aber ist es Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte geworden, wo bösartige Dschinn die Welt der Menschen aus dem Lot bringen. Für manchen erschließt sich erst auf den letzten Seiten, dass Wonderlands so etwas wie eine Sammlung ausgiebiger Klappentexte ist. Viel Stoff, um sich zu den Büchern vorzukämpfen, die dem eigenen Naturell am meisten Erbauung bringen.

Laura Miller (Hrsg.): „Wonderlands“. Darmstadt (wbg Theiss) 2020, 320 Seiten, 28 Euro