Stillgelegt

Also sprach der Herr Fontane:

„Wenn das Rauschen des Tweed, weitab gehört,

Wie Summen die nächtige Stille stört

Ja, dann tritt ein: bei Mondesschein

Besuche Melros‘ und – tu es allein.“

In den Borders, der einst heftig umkämpften Grenzregion zwischen Schottland und England, standen wohlhabende Abteien, deren Reichtum Angreifer lockte. Ergebnis war, dass dort kaum ein Kirchlein unversehrt blieb, vielmehr ist das Land übersät mit Ruinen, darunter als Flaggschiff die bei Fontane erwähnte Melrose Abbey. Vor allem die Romantiker entwickelten für so etwas ein Faible, dichteten und malten, was das Zeug hielt, sicher auch in dem Bewusstsein, dass die Schönheit des Vergänglichen in sich birgt, ihrerseits vergänglich, also dokumentierwürdig zu sein. Zu gut wissen heutige Denkmalschützer, wie aufwendig es ist, gegen den Zahn der Zeit zu kämpfen und eine Ruine als Ruine zu erhalten.

Es haben sich also schon illustre Experten mit dem Antagonismus von Verfall und Erhalt beschäftigt. Eine relativ junge Erscheinung in diesem Spannungsfeld sind die Urbexer, deren „ex“ nun wahrlich nicht für „Experte“ steht. Der Ausdruck meint vielmehr „Urban Explorer“, überwiegend Privatleute, die sich der Illusion hingeben, im städtischen Raum noch etwas „exploren“ zu können, auch wenn es doch längst hinreichend erkundet ist. Es treibe sie die Begegnung mit dem Ungeordneten, reklamieren Urbexer, auch Zivilisationsflucht motiviere, das Eindringen in schwer zugänglichen, teils auch verbotenen Raum, nicht selten unter hartem körperlichem Einsatz oder per Erfindungsreichtum. Ziel ist dann oft, das Entdeckte fotografisch zu dokumentieren. Und das tun auch Thomas Kemnitz, Robert Conrad und Michael Täger im Buch Stillgelegt – 100 verlassene Orte in Deutschland und Europa, das im Dumont Reiseverlag jüngst in die dritte Auflage ging. Alle drei Fotografen bemühen sich darum, ihre Begeisterung für solche Sujets in Worte zu fassen, alle kratzen dabei aber nur an der Peripherie ihrer Selbsterkenntnis und drücken mit ihren Fotos viel besser als mit dem Geschriebenen aus, was sie transportieren möchten.

Gefunden, nicht verloren

Ohne darauf wetten zu wollen: Es findet sich auf 224 Seiten zum Glück nicht ein einziges Mal der so unbeholfene Begriff „Lost Place“, den kein Engländer oder Amerikaner verwenden würde, der aber als scheinanglizistischer Neologismus durch die Foren der Urbexer geistert. Und wer dort mal stöbert, kann das reinste Waterloo missratener Reflexionen erleben, bei dem Hirnschmalz mehr auf Schmalz als auf Hirn hinausläuft. Die diversen Communitys pflegen einen Kodex, der in einem obersten Leitsatz gipfelt: Ist dir ein stillgelegter Ort bekannt, dann nenne seinen Namen nicht, plaudere nicht aus, wo er sich befindet, wie man dorthin und hinein gelangt, welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind, welche Ausrüstung erforderlich ist, um die Pracht zu fotografieren oder zu filmen. Schließlich, so lautet eine Begründung für den Leitsatz, habe der Entdecker des Schatzes viel Mühe investiert, da könne er das Fundstück nicht einfach so an die Meute verfüttern. Ferner gebe es Vandalen, natürlich nicht innerhalb, dafür umso mehr außerhalb der Community, die nur Zerstörung kennen und nicht auf die Spur gebracht werden dürfen. In der schönen Welt der Selbsttäuschungen mag das plausibel klingen, real ist es nur der Wunsch nach Alleinherrschaft über das Juwel und das davon entstandene Abbild. Fontane riet bereits dazu: Tu es allein. Die Absurdität gipfelt übrigens in dem oft unterbreiteten Angebot, einen Standort preiszugeben, wenn ein anderer Ort im Austausch verraten wird.

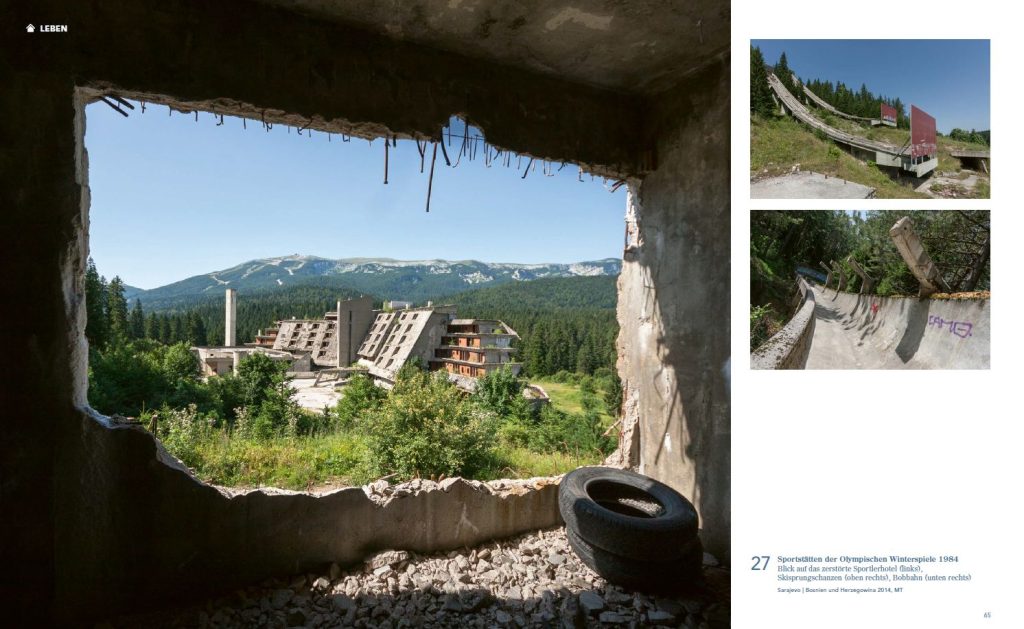

Stillgelegt nennt zum Preis von 29,95 Euro gleich 100 Orte beim Namen, was gestandene Urbexer empören dürfte oder zumindest zu der Feststellung nötigen, diese Orte seien ja ohnehin gut bekannt. Die drei Autoren kümmern sich nicht um das alberne Versteckspiel, verraten aber auch nicht die Koordinaten der Orte und geben keine Hinweise, wie man ins Innere vordringt. Außenansichten derweil, das begreift man schnell beim Blättern durchs Buch, flashen selten so sehr wie Bilder der Interieurs. Fotografiert wird von den drei Autoren quasi auf halbem Weg zu Bernd und Hilla Becher: keine Veränderung des Vorgefundenen, alles ab Stativ, mit kleiner Blende und gerade ausgerichtet, dem Dokumentarischen mehr verpflichtet als der Inszenierung, dabei aber in Farbe, gern atmosphärisch und nicht zwingend sachlich. Schön ist das, was ist und nicht das, was der Fotograf daraus macht. Nach mehrmaliger Durchsicht des Bildbandes fühlt man sich im ungünstigsten Fall wie mitten im Katalog eines Versandhauses, während man im günstigsten Fall zu phantasieren beginnt, welche Dramen oder Kuriositäten sich an diesen Orten abspielen könnten. Und das ist wohl der große Nutzen des Buches, insbesondere für Fotografen oder gar Regisseure: Inspiration zu sein für neue Bilderwelten.